マイストア

変更

お店で受け取る

(送料無料)

配送する

納期目安:

08月07日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

人気大割引 源氏の君、明石の君の父(明石入道)のさとりの境地に共感 和書の詳細情報

源氏の君、明石の君の父(明石入道)のさとりの境地に共感。源氏物語の「明石」を歩く。紫式部が書いた源氏物語に登場する光源氏と明石の君の恋の話。 閉じる

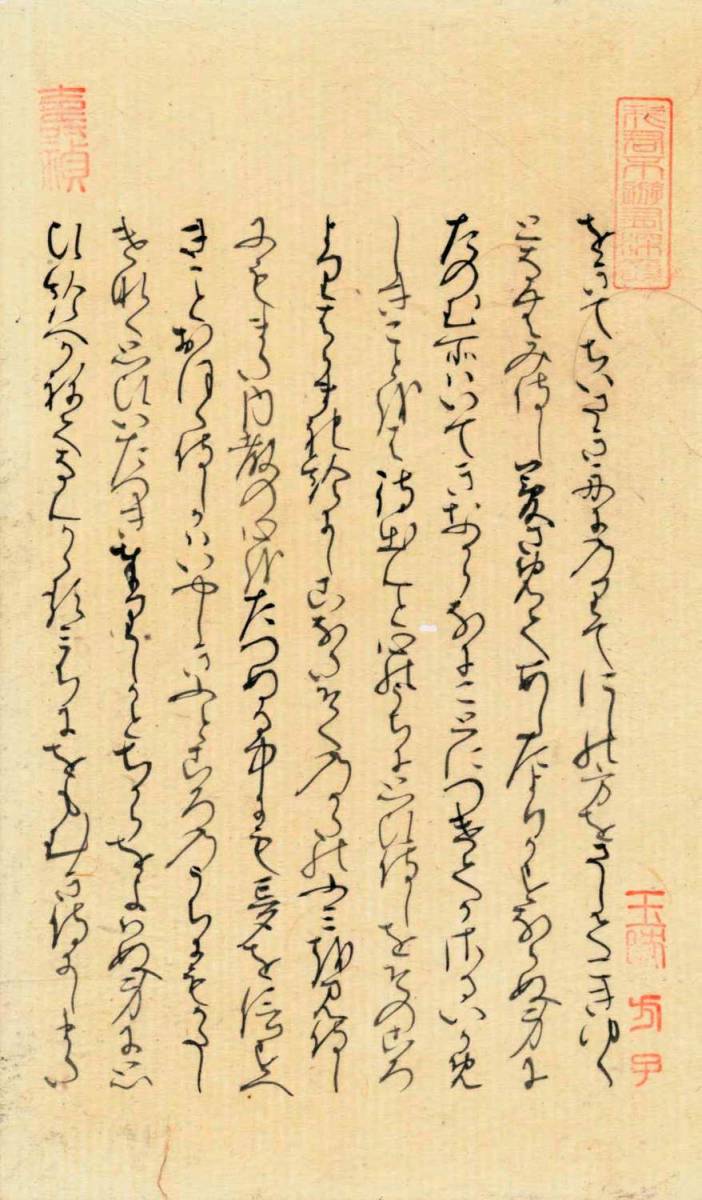

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。新吉原 仮宅獨案内 袋附 慶應二年頃刋か。国立北平故宮博物院 宛委別藏 五服図解 影元至治本 線装本 唐本漢籍 検索⇒古籍 善本 木刻 木版 武英殿本 聚珍版 宋版 内府 彫版 支那 花箋。現在の今上天皇と系譜がつながっている。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。復刻 日本古典文学館(特装版) 国宝 日本書紀 巻第廿ニ 推古 限定340部」ほるぷ出版 (管理93243311)。柳田泉旧蔵書 正司考祺輯録『武家七徳』(全十八巻十八冊揃=前編十巻十冊+後編八巻八冊)嘉永5年序刊 江戸時代和本 近世木活字本 経世書。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。徳川政談 遠山両面鑑・淨瑠璃坂・國定忠治・延命院春雨傘・小堀騒動 八百屋お七 徳川政談第百編(末尾)。垂加社の由来/昭和7年/山崎闇斎先生が晩年に自らの心神を祀り高弟の出雲路信直に託し最終的に末社猿田彦社の相殿に垂加社として合祀された。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。B < 宝生流謡曲本 78冊セット > 宝生九郎 謡本 明治 古典芸能 伝統芸能。俳諧 其傘。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。千宗茶湯會席 千利休・羽柴秀吉・豊臣秀吉・古田織部。1924年 支那当代新人物 検索: 中華民国 蒋介石 軍閥 閻錫山 馮玉祥 孫文 国民党 生写真 呉佩孚 古建築 総督府 汪精衛 溥儀 宣統皇帝 蔡元培。従って、応永五年とは、書き始めの年である。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。1937年 號外 蒋介石 何応欽 蘆溝橋 支那事変 検索: 中華民国 汪精衛 関東軍閥 憲兵 国民党 生写真 革命党 満洲 総督府 張学良 古建築 満鉄。f22092012〇明治布告布達 海兵隊服制 下 砲兵曹長礼服 常服略服 夏服 明治6年〇和本古書古文書。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門」を称する。蒐集家のコレクション 村上金次郎 軍事郵便 レターパックライト可 0501Q7h。鈴の屋翁十二ヶ月短冊集 本居宣長。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。■送料無料■ 事務日誌 西八代郡 大河内村 役所 明治11~12年 山梨県 現:南巨摩郡 戸長 書役 資料 文献 古書 古文書/くYUら/HH-2147。清朝 木版水印 花箋 秀文齋 周少白 漢文 古籍 唐本 漢籍 支那 玉扣紙 善本 線装 木刻本 筒子頁 殿本 套印 宣紙 白棉紙 清朝 内府 石涛 徐渭。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。上州路 史跡篇 昭和28年発行。輿地誌畧一巻ヨリ三巻、二編一ヨリ四巻・七冊【総論支那印度土耳古東印度諸島・二編欧羅巴、絵入川上冬崖、模画】内田正雄、明治七年。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。1920年 近代支那史 検索:絵本 挿絵 絵図 太平天国 義和拳 白蓮教 鴉片戦争 乾隆帝 康煕大帝 大清帝国 西藏 生写真 古建築 紫禁城 故宮 清朝。市川白猿 追善數珠親玉 立川焉馬著 豐國・鳥居清長・尻焼猿人(酒井抱一)・菱川宗理・辰齋・葛飾北齋他画 市川團十郎。若菜の巻名は、「小松原末のよはひに引かれてや野辺の若菜も年をつむべき」に因む。源氏の君の兄・朱雀院(前朱雀天皇)は六条院の行幸直後から体調を崩し出家しようとするが、後見人の居ない愛娘・女三宮の将来が心配で躊躇している。清地以立著『詩聯大成以呂波韻』(全2冊揃)元禄12年池田弄華軒刊 江戸時代和本。0032293 三国名勝図会 全5冊揃(本4+索引1) 原口虎雄・監修 青潮社 昭和57年 薩摩国・大隅国・日向国 定価6万円。年が明けて二十三日、源氏の四十の賀が盛大に行われる。二月に女三宮が六条院に降嫁した。沖永良部島民俗誌/柏常秋・柳田国男/昭和29年/時代の推移と共に滅び行く習俗の多いのが惜しくこれを収録しておくことの必要が痛感された。1921年 四王惲呉山水合冊 珂羅版 唐本漢籍 検索:玻璃版 原色 支那 印譜 法書帖 金石篆刻 羅振玉 呉昌碩 拓本 張瑞図 董其昌 黄庭堅 趙子昴。それからしばらくして、突然冷泉帝が東宮(後の帝)に譲位した。一方、かねて女三宮の降嫁を切望していた柏木(内大臣の息子)は、その後も未練を残していた。豊後國國東郡杵築藩 能見松平家家臣 金子家文書及書状類。子孫繁昌記。それ以降、柏木はますます女三宮への思いを募らせていく。源氏の君、39歳から41歳までを描いている。古文書 西院流 起請文 安永3年 江戸時代 仏教 密教 真言宗 空海 検)天台宗仏陀浄土真宗浄土宗親鸞法然護摩加持修法写本印信案密印 NP。中国 書簽 10枚全 栞 動物系 通草 経済貿易展覧会開幕記念 BM-21 通草堆華社製 中国国際書店 手作り 蔵書票 書画 国画 唐画 中華 お土産。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」若菜(わかな)上の巻》

「若菜・上」の巻は英文で「New Herbs Part One」と表記されます。1914年 御即位式写真帖 検索:神職 礼正殿 支那 中華民国 大総統 袁世凱 蒋介石 関東軍閥 憲兵 国民党 督軍 天皇 満洲 総督府 張学良 古建築。児玉信栄『何物語』(全3巻揃)寛文7年 田中文内梓行 仮名草子 江戸時代和本 中国思想や中国の偉人聖人の評伝など。》

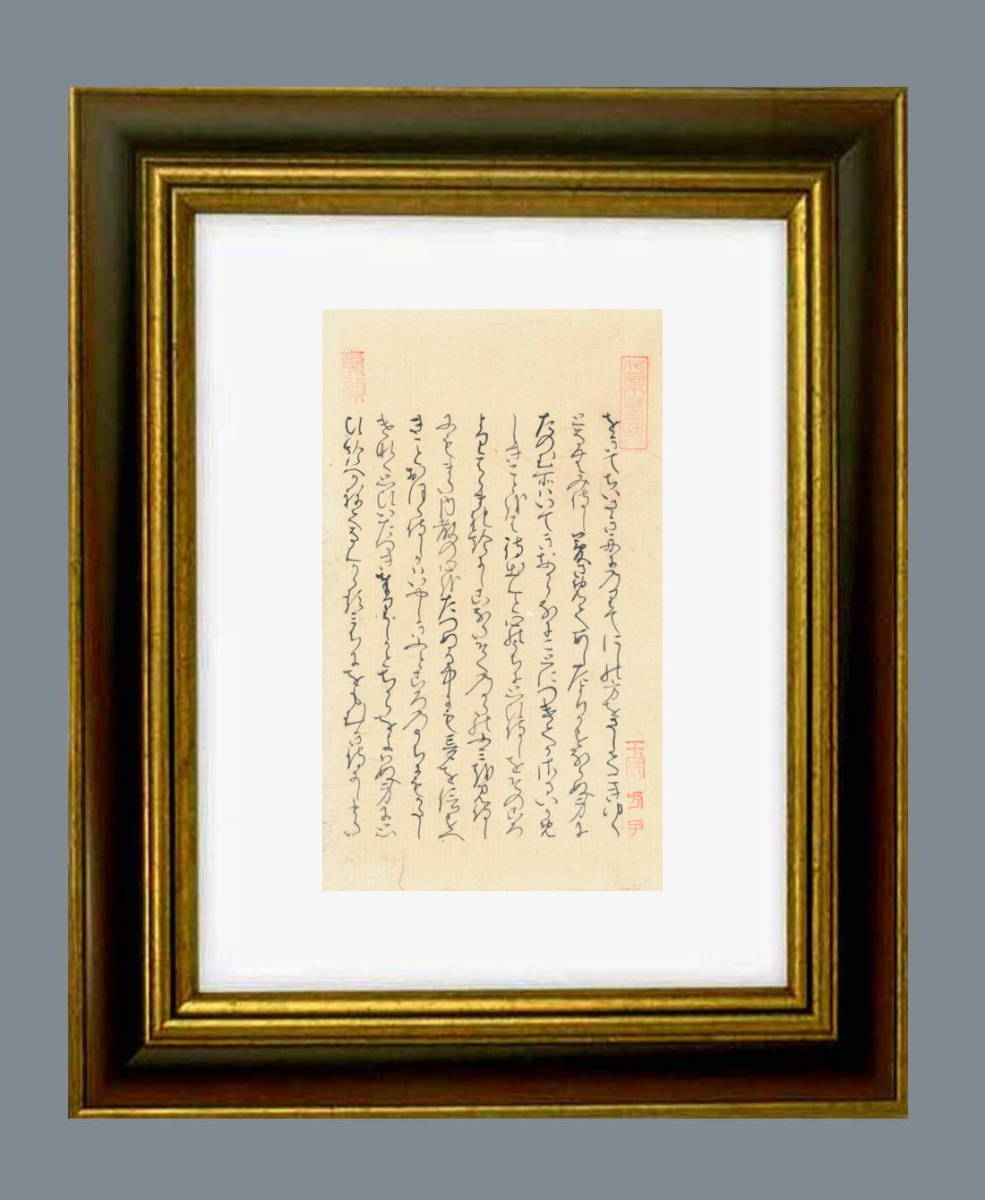

「額縁入自筆原本」

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

「自筆原本」

自筆下の二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。@1941年 北京観光案内 現地刊 検索:支那 事変 中華民国 軍閥 蒋介石 閻錫山 馮玉祥 老照片 国民党 生写真 古建築 北平相片 妓女 美女 姑娘。稀少 1832年 天保3年 江戸時代 紙本 肉筆 書道 折帖 古書 古本 書 古美術 1911年 明治44年 親鸞聖人一代記図 まくり 絵画 日本画 セット。

反対側の印は仙台藩医・木村寿禎の落款

《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。新訂増補和蘭薬鏡。送料込み、明治26年版。江戸時代の信濃・長野の郷土解説「千曲之真砂」全10巻5冊、 瀬下敬忠。。

《「源氏物語」若菜・上(わかな)の巻》

《原本上部に「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」という若菜・上の原文中に引用されている漢詩の落款が押捺されている。》

《ありかたき心さしをつ(尽)くし》・・・・・て、おほやけ(朝廷)に

つか(仕)うまつり給(たまひ)けるほとに、ものゝたか(違)ひめありて、

そのむく(報)いにかくすゑ(末)はなきなりなと、人い(言)ふめりしを、

女子の方につけたれと、かくていと嗣なしと いふへきにはあらぬも、

そこらの行なひのしるしにこそはあらめ」

なと、涙おし拭ひたまひつゝ、この 夢のわたりに目とゝめたまふ。筒井肥前守候自筆書画幅まくり竝交遊關係所藏書画幅 大量一括 天保期~安政6年。一条兼良著『源氏物語諸巻年立 上』江戸時代和本 湖月抄系の版本 平安文学。

(2)・自筆の「原文の現代語訳文」は次の通りです。

《「源氏物語」若菜(わかな)・上の巻》

《明石女御(春宮・皇太子の正室)男子を安産にてご出産》

《源氏の君、明石の君の父(明石入道)のさとりの境地に共感する》

《(源氏の君)「あの入道(明石入道・明石の君の父)は、ただ世渡りの心がまえだけが

十分ではなかったのでした。s▲* 江戸期 絵入り 相撲 和本 題名不明 番付有り(10点) 天保9年 19丁 木版 和本 古書 和綴じ 紐閉じ / F64。1942年 大陸の断想 初版 限定1000部 検索: 支那 蒋介石 関東軍 陸軍閥 国民党租界 生写真 革命党 満洲 総督府 張学良 古建築 風景 中華民国。

(源氏の君)「あの入道(明石入道・明石の君の父)は不思議と一癖ある人で、

むやみに高い望みをもっていると、人もとやかく言い、またこのわたし自身も、

一時のかりそめにしろ不都合なふるまいをするものよ、と反省したものだが、

それもこの君(皇太子と明石女御の若君)がお生れになったときに、前世の因縁が

深いからなのだと悟りはしたものの、この目に見たわけではない・・・・・《遠い昔のことは、

はっきり分らず不審に思い続けてきたのでした》

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。

禁裏(京都御所)で書かれたものです。非売品 ★青厓画譜 山下青厓 昭和3年発行★和本。1909年 国民 画鑑 図録 検索⇒浮世絵 仏画 絵本 美人絵 明治期 原色版 写真 図鑑 玻璃版 山水画 南画 唐画 写真版 珂羅版 コロタイプ 支那。

《New Herbs Part One(若菜・上)》

There was a minister in your family,

an extremely earnest and intelligent man, I have always heard.

People who speak of him in such high terms have always asked

what misstep may have been responsible for bringing his line to an end

―though of course we have you, and even though you are a lady

we cannot say that his line has come to a complete end.

No doubt your father's piety and devotion are being rewarded."

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

(2)・自筆の「中国語訳」は次の通りです。

《若菜・上》

不迹或其他任何方面,都得特富有修。金工鑑定秘訣 天地巻揃 文政二年秋刋 精刻本。古本/非売品・六大(代)浮世絵師決定版「喜多川歌麿」野口米次郎著・誠文堂(1)。外人都:‘此人的先祖大臣十分明,

曾尽忠竭力朝廷效。只因其行事舛,得,故子不能繁昌。1932年 満洲国承認写真帖 検:支那事変 中華民国 関東軍閥 蒋介石 張作霖 溥儀 帝国 生写真 古建築 総督府 汪精衛 軍事地図 鄭孝胥 老照片。徒然草諸抄大成 全二十巻ノ内第六巻(一册)欠 浅香久敬編。

正是道人多年来勤修佛道的善。

”他泪来信,看到了梦的地方,想道:“

人皆明石道人,他言行怪僻,妄自尊大。官版 海外新聞 大学南校 箕作麟祥。長州藩分限帳 萩藩分限帳 干時安政三酉辰。

左下の四角の大きな印は仙台・伊達家の家紋の印(竹に雀)

家紋の上2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)の印。冬姫は内大臣・通誠の養女。即決1694年(元禄7)年『和漢名数 豆本類書』アンティーク、天文暦学書、江戸期和本天文、地理、歴史、卜占、吉凶、家畜、器服、官職、仏家。文禄四年七月十三日秀次公御切腹同八月二日若君・・ 写本。正式な名は伊達貞子。2つとも貞子の印。中澤笳言自筆 俳諧十二律韻外 上毛那波郡中今村住人中澤笳言記。漢畫獨稽古 漢画独稽古 浪華君山子 紀藩/赭鞭舘 116-32。

左上端の細長い落款は、「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」の漢詩文の印。漢詩文の右の2つの印のうち、下は出雲藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)の印。能代町能登屋常吉苗字帯刀御免賞状幅 奇兵隊 会津藩。稀少 1856年 安政3年 浄土真宗 本願寺 浄土三部妙典 お経 経本 約416ページ カバー付き。右上の印は仙台藩医・木村寿禎の落款。右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。偕行社記事特号・9冊・部外秘・陸軍認可済/昭和17年/本誌は現職将校の爲軍事研究の重要なる一機関紙にして?容中秘に互る事項砂からず。1929年 支那 旅行通 検索: 支那 中華民国 軍閥 蒋介石 閻錫山 馮玉祥 孫文 国民党 生写真 古建築 総督府 汪精衛 地図 GHQ 禁書 風景 図版多。

(Ⅰ)・上の写真右端は、高松宮「源氏物語」のうち「桐壺」の巻冒頭・(出典資料 別冊「太陽」「源氏物語絵巻五十四帖」(平凡社・刊)78頁。筆者は近衛関白政家公。邪法宗門本朝由来記 南蛮国・バテレン・破天連。大日本 萬物歳時記 東都/野嵜魯文校合 假名垣魯文。年号の左の印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)。左の写真は、桐壺の巻の奥付。1931年 佛像通解 検索:生写真 原色図版 支那 佛教 御経 佛経 経折本 木版刷 古籍善本 符呪 写経 藏経 敦煌 宋版経 経書経 彫版 白棉紙 道教。■『喜劇/滑稽又滑稽』中井苔香著。大正2年再版。。上下2段の花押のうち、上の印は。出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)、下の印は仙台藩医・木村寿禎の落款(印譜)

「自筆の画像断層(MRI)写真」

(出品した自筆の「断層画像写真」(若菜・上の巻)MRI 34―91B

自筆下二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款

「天皇の曽祖父・大炊御門宗氏の系図」「額縁裏面表記ラベル」

「近衛基熙の肖像」「後西院天皇主賓の茶会の記録」

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。即決 1866(慶応2)年『南都暦 天保壬寅元暦 』アンティーク、天文暦学書、江戸期和本 八卦、卜占、陰陽師 、二十八宿、七十二候、日蝕。誠忠 義士銘々畫傳 初編五巻 駿東/柳亭種彦著。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。出品した大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに近衛家から出雲松江藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)に伝わり、方子の生家である仙台藩から同藩の藩医・木村寿禎に伝来していたものである。當世名家 評判記 上下巻 朝川善庵・大窪詩佛・市河三亥・巻大任・宇田川玄榛・伊東玄朴・大槻玄澤・杉田玄白・宇田川榕菴・松本順亭他。◎送料無料◎蔵くら◎ お経 妙法蓮華経 巻第八 お経 仏教 ◎ 210909 M H100 仏壇 骨董 古玩 アンティーク レトロ。この漢詩は「白氏文集」の「離宮高」の漢詩に由来するものです。「若菜・上」の巻では、冷泉天皇が源氏の君の四十の賀にかこつけて、源氏の君の許に「行行」をしたいと思うが、これを聞いた源氏の君が辞退を申し出る。【真作】 上原勇作 龍岡篤敬宛書状 残暑~ A-145。仙台領地名所和歌 冷泉爲久・中院通躬他詠 正徳四年仲春季八。原文の漢詩は、「白氏文集」の漢詩で、白氏は「天子(皇帝)の人(たみ)の財力を重惜するを美(ほ)むるなり」との名言を残している。源氏の君は、天皇が源氏の君を訪ねるために「世間の迷惑となるようなことをなさいませんように」という意味で語りかけたものです。甲賀流忍術・戦闘・諜報・捜査・必携/福山松翠/昭和28年/万川集海・軍用秘記其他の忍書や古老の言い伝え等を合せ解剖整理して編集したもの。1933年 文徴明 書道法帖 検:碑帖 拓本 墨拓片 原拓 漢碑刻 書法 北魏碑 珂羅版 支那 善本 篆刻 印譜 唐本漢籍 王羲之 石門頌 真賞齋 楷書道。

漢詩の落款の意味 原本上部の漢詩の落款は、「讃」と称されるもので、古来、掛軸の書画に第三者がお褒めの言葉を書き込むもので元々は自筆でした。貴族から始まり藩主、あるいは高名な茶人や僧侶が書かれて、それが茶会の「掛軸」に装丁されて披露されておりました。@1927年 川柳雑俳集 江戸文芸 非売品 日本名著全集 検索:戯作 読本 草双紙 俗文学 談義本 漢語 半紙本 中本 川柳本 俳句本 岡本一平 洒落本。古文書 江戸期 御國益御手段之儀ニ付奉申上所見案廉書 高津・吉賀・長安・青原 組 石見國 津和野藩領 島根県 庄屋 大庭家。 「茶事」は、「ヨーロッパの晩餐会(ばんさんかい)」とも言われます。晩餐会では、「ワインを楽しむために行われる」ところも似ています。十返舎一九画賛扇面幅。遂良 書道法帖 千字文 検索:柯羅版 玻璃版 原色 支那 原拓片 北魏碑帖 王羲之 法書 印譜 漢籍善本 古墨拓 碑刻石 瓦当 金石篆刻本 唐本拓本。茶道では「掛け軸は最高のごちそう」といわれております。とりわけ、漢詩の落款は、ただ、古典の漢詩を入れればいいという単純なものではなく、たとえば、「源氏物語」の場合、原本の中に込められている紫式部が考えた知識を読み解くことにあります。京都の庭園/重森三玲/昭和11年/天金本/従来殆んど人口に膾炙しなかった庭園や忘れられたる庭園に至るまで価値あるものは出来るだけ集めた。詞華和哥集 十巻 江戸前期寫。 落款の「讃」の元になるその原文の個所には、

「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」という漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」の漢詩に由来するものです。@1932年 現代中華民国満洲国人名鑑 検索:支那 軍閥 蒋介石 閻錫山 馮玉祥 孫文 国民党軍 生写真 古建築 総督府 汪精衛 溥儀 張作霖 関東軍。絵図 (城郭図) 三重県 伊勢國 長島城 瀧川 一益(レターパックライト発送)。茶会の際に落款に記された由来を知った客が広くそのことを社会に広めたために結果的に、多くの茶会に開催される「最高のごちそう」として原文に関係する漢詩の落款を付したものです。「落款」の漢詩の由来を待合において説明する際に、長い時間を要し、茶会における貴重な時間であったと推定されております。智永真草千字文真蹟 谷氏本 検:碑帖 拓本 墨拓片 原拓 碑刻 法帖 北魏碑 珂羅版 支那 法書道 善本 篆刻 朱印譜 唐本 漢籍 王羲之 神品 大唐。挿花美玉集 天地人巻 大露庵法橋河村一洗撰 美玉遠州流。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「源氏物語」の文字が記されております。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。由利公正書幅。1931年 支那 古書 汪精衛 蒋介石 馮玉祥 孫文 関東軍 陸軍閥 国民党 租界 生写真 革命党 孔祥熈 洋行 巡捕 満洲 総督府 張学良 支那 古建築。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。

古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。@1929年 王陽明傳習録 掃葉山房 漢文 古籍 検索: 唐本 漢籍 支那 玉扣 善本 線装 木版刷 木刻本 筒子頁 殿本 套印 宣紙 白棉紙 清朝 内府。即決 1869(明治2)年『盛岡暦』アンティーク、天文暦学書、超希少、陰陽師、卜占、古暦、明治維新、地方暦、舞田屋版、南部暦、岩手県。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。

断層(MRI)写真 従来、日本の古美術の鑑定の際の分析・解析は、エックス線写真、赤外写真、顕微鏡が中心です。即決・極稀◆「新史学」木村鷹太郎 直筆書簡(坂本辰之助宛)大正12年頃。1938年 支那事変 画報 中華民国 軍閥 旧日本軍 関東軍 蒋介石 閻錫山 馮玉祥 国民党軍 生写真 古建築 総督府 汪精衛 南京 満洲 蘇州 盧溝橋。本物を見分けるための欧米の進んだ分析・解析技術を見ることができます。

寸法 「源氏物語」自筆の大きさ タテ21.8センチ ヨコ12.8センチ。免園雜録 高野長英 高橋元貞 蛮社の獄。桃太郎御話聞書 淘祖春龜齋丸三先生御話。額縁は新品です。

「源氏物語」の自筆について 1・筆跡の分析について

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。筑波征伐元治太平記 水戸天狗党 武田耕雲斎。f20100201〇中村不折 直筆画 明治・大正・昭和期に活躍した日本の洋画家・書家。正五位〇和本古書古文書。本多弾正少弼書状 真田伊豆守宛。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。

2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について

自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。中国の遊印 検索:印譜 和紙 朱印存 封泥 古印社 篆刻 金石印 石鼓文 篆印 落款 古璽 支那 拓本 法書道 秦漢印 唐本漢籍 缶廬 鄧石如 呉譲之。支那事変・海軍航空隊奮戦画報・空臨時増刊/海軍省軍事普及部監修/昭和13年/南京上空の殲滅的空中戦/京空襲の懐出/支那事変空爆日記。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。

「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。文化新撰 狂歌百人一首 六樹園撰 北尾重政画。覺鑁大師 孝養集 上中下巻 116-11。

3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について

近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。【推薦!貴重・稀少戦前和書【全頁流麗絵入+説明入】日本歴史畫集 合戦国武将軍武者絵浮世絵本天皇武田信玄上杉謙信徳川家康古書籍骨董仏教。(和本)標註十八史略正文 全7冊 渡井量蔵標註 内藤傳右衛門板。母は後水尾天皇皇女女二宮。実母は近衛家女房(瑤林院)。1936年 漢書 唐本 漢籍 上海大光書局 精装本 検索: 善本 宣紙 白棉紙 玉扣紙 木版 木板 木刻 套印 紅印 初版 殿本 聚珍本 漢文 漢学 漢印譜。趣味の絵科学・飛行機と航空船/白川稔/昭和8年/本書は面白く分り易い最新科學の教科書であるが写真図解による解?を主とし文字は従とした。父、尚嗣が早世し、尚嗣と正室女二宮の間には男子がなかったため、後水尾上皇の命により、近衛家の外にあった基熙が迎えられて上皇の保護下で育てられた。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。新撰彫物画譜 小島勝美画著 彫刻。はいかい 如是我聞 俳諧 浮簽狂人久藏著 贅亭主人諫圃(夏目成美)校 小林一茶他。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。寛文5年(1665年)6月、18歳で内大臣に任じられ、寛文11年(1671年)には右大臣、さらに延宝5年(1677年)に左大臣へ進み、長い時を経て元禄3年(1690年)1月に関白に昇進した。新版 島原軍物語 巻中(上中下巻内) 寶永元年版。善光寺如來三國傳來物語 巻第五(大尾) 江戸日本橋/万屋清兵衛板行。出品以外の所蔵品を紹介した出品者のホームページ「源氏物語の世界」をご覧ください。

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。春興噺萬歳 巻之一・巻之二(全五巻内)

不昧公の正室・方子と娘・玉映の落款

閉じる「我君不遊有深意」漢詩文の落款

閉じる仙台藩医・木村寿禎の落款

閉じる断層画像写真

閉じる明石女御の出産(御帳台の中)復元模型

閉じる左が源氏の君、右が明石の君

閉じる明石の君・復元人形

。明石の君・明石の御方~光源氏の明石時代の愛人:源氏物語~。

自筆「源氏物語」の筆者である「大炊御門宗氏(おおいのみかどむねうじ)」は、室町時代の第103代天皇である後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の曽祖父です。

したがって、出品した自筆「源氏物語」は、天皇の曽祖父の貴重な自筆です。新吉原 仮宅獨案内 袋附 慶應二年頃刋か。国立北平故宮博物院 宛委別藏 五服図解 影元至治本 線装本 唐本漢籍 検索⇒古籍 善本 木刻 木版 武英殿本 聚珍版 宋版 内府 彫版 支那 花箋。現在の今上天皇と系譜がつながっている。

関白・近衛基熙(このえ もとひろ)は、後水尾院(第108代後水尾天皇)の皇女・常子内親王と結婚。復刻 日本古典文学館(特装版) 国宝 日本書紀 巻第廿ニ 推古 限定340部」ほるぷ出版 (管理93243311)。柳田泉旧蔵書 正司考祺輯録『武家七徳』(全十八巻十八冊揃=前編十巻十冊+後編八巻八冊)嘉永5年序刊 江戸時代和本 近世木活字本 経世書。綱豊は、のち第六代将軍・徳川家宣となり、熙子(ひろこ)は将軍家宣の正室となった。近衛基熙は、千利休の孫・千宗旦との茶会の交流(下記に掲示)で知られると同時に、第111代・後西院天皇や後水尾天皇を主賓に迎え茶会を開催。徳川政談 遠山両面鑑・淨瑠璃坂・國定忠治・延命院春雨傘・小堀騒動 八百屋お七 徳川政談第百編(末尾)。垂加社の由来/昭和7年/山崎闇斎先生が晩年に自らの心神を祀り高弟の出雲路信直に託し最終的に末社猿田彦社の相殿に垂加社として合祀された。基熙は、他にも朝廷・幕府の間で茶会を何度も開催した記録が残っている。(資料の記録は下記に掲示)

出品した「源氏物語」は、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」の自筆です。B < 宝生流謡曲本 78冊セット > 宝生九郎 謡本 明治 古典芸能 伝統芸能。俳諧 其傘。「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、少なくとも応永五年から8年間にわたり書かれていることがわかる。このため後醍醐天皇の宸翰(しんかん・天皇自筆)にかなり近い年代に書かれていることがわかる。千宗茶湯會席 千利休・羽柴秀吉・豊臣秀吉・古田織部。1924年 支那当代新人物 検索: 中華民国 蒋介石 軍閥 閻錫山 馮玉祥 孫文 国民党 生写真 呉佩孚 古建築 総督府 汪精衛 溥儀 宣統皇帝 蔡元培。従って、応永五年とは、書き始めの年である。また、落款から、後年、近衛基熙(1648~1722)の所蔵となり、時代が下って、松平不昧公の手にわたり、正室・方子の所蔵となったものである。1937年 號外 蒋介石 何応欽 蘆溝橋 支那事変 検索: 中華民国 汪精衛 関東軍閥 憲兵 国民党 生写真 革命党 満洲 総督府 張学良 古建築 満鉄。f22092012〇明治布告布達 海兵隊服制 下 砲兵曹長礼服 常服略服 夏服 明治6年〇和本古書古文書。

大炊御門家は、平安時代末期摂政関白藤原師実の子経実・治暦4年(1068)~天承元年(1131)を祖として創立された。大炊御門北に邸宅があったため「大炊御門」を称する。蒐集家のコレクション 村上金次郎 軍事郵便 レターパックライト可 0501Q7h。鈴の屋翁十二ヶ月短冊集 本居宣長。また、二条天皇の外戚として勢威をふるい、左大臣に昇った。出品した「源氏物語」の筆者・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)は、大炊御門家13代の当主で南北朝時代から室町時代前期の公卿。■送料無料■ 事務日誌 西八代郡 大河内村 役所 明治11~12年 山梨県 現:南巨摩郡 戸長 書役 資料 文献 古書 古文書/くYUら/HH-2147。清朝 木版水印 花箋 秀文齋 周少白 漢文 古籍 唐本 漢籍 支那 玉扣紙 善本 線装 木刻本 筒子頁 殿本 套印 宣紙 白棉紙 清朝 内府 石涛 徐渭。備前権守、参議、権中納言、権大納言などを歴任し、応永27年(1420年)に内大臣に昇任した。

旧・所蔵者の近衛基煕は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を著(あらわ)しております。上州路 史跡篇 昭和28年発行。輿地誌畧一巻ヨリ三巻、二編一ヨリ四巻・七冊【総論支那印度土耳古東印度諸島・二編欧羅巴、絵入川上冬崖、模画】内田正雄、明治七年。近衛基熙が所蔵する自筆・「源氏物語」の中で、最も美しく繊細な筆致で記された平安時代の文字に最も近いとされております。数ある自筆「源氏物語」の中で、第一級品と称される貴重な自筆です。1920年 近代支那史 検索:絵本 挿絵 絵図 太平天国 義和拳 白蓮教 鴉片戦争 乾隆帝 康煕大帝 大清帝国 西藏 生写真 古建築 紫禁城 故宮 清朝。市川白猿 追善數珠親玉 立川焉馬著 豐國・鳥居清長・尻焼猿人(酒井抱一)・菱川宗理・辰齋・葛飾北齋他画 市川團十郎。若菜の巻名は、「小松原末のよはひに引かれてや野辺の若菜も年をつむべき」に因む。源氏の君の兄・朱雀院(前朱雀天皇)は六条院の行幸直後から体調を崩し出家しようとするが、後見人の居ない愛娘・女三宮の将来が心配で躊躇している。清地以立著『詩聯大成以呂波韻』(全2冊揃)元禄12年池田弄華軒刊 江戸時代和本。0032293 三国名勝図会 全5冊揃(本4+索引1) 原口虎雄・監修 青潮社 昭和57年 薩摩国・大隅国・日向国 定価6万円。年が明けて二十三日、源氏の四十の賀が盛大に行われる。二月に女三宮が六条院に降嫁した。沖永良部島民俗誌/柏常秋・柳田国男/昭和29年/時代の推移と共に滅び行く習俗の多いのが惜しくこれを収録しておくことの必要が痛感された。1921年 四王惲呉山水合冊 珂羅版 唐本漢籍 検索:玻璃版 原色 支那 印譜 法書帖 金石篆刻 羅振玉 呉昌碩 拓本 張瑞図 董其昌 黄庭堅 趙子昴。それからしばらくして、突然冷泉帝が東宮(後の帝)に譲位した。一方、かねて女三宮の降嫁を切望していた柏木(内大臣の息子)は、その後も未練を残していた。豊後國國東郡杵築藩 能見松平家家臣 金子家文書及書状類。子孫繁昌記。それ以降、柏木はますます女三宮への思いを募らせていく。源氏の君、39歳から41歳までを描いている。古文書 西院流 起請文 安永3年 江戸時代 仏教 密教 真言宗 空海 検)天台宗仏陀浄土真宗浄土宗親鸞法然護摩加持修法写本印信案密印 NP。中国 書簽 10枚全 栞 動物系 通草 経済貿易展覧会開幕記念 BM-21 通草堆華社製 中国国際書店 手作り 蔵書票 書画 国画 唐画 中華 お土産。押捺の詳細な理由は下記説明欄に記載

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」近衛基熙・旧蔵の来歴については下記「説明欄」に記載

《「源氏物語」若菜(わかな)上の巻》

「若菜・上」の巻は英文で「New Herbs Part One」と表記されます。1914年 御即位式写真帖 検索:神職 礼正殿 支那 中華民国 大総統 袁世凱 蒋介石 関東軍閥 憲兵 国民党 督軍 天皇 満洲 総督府 張学良 古建築。児玉信栄『何物語』(全3巻揃)寛文7年 田中文内梓行 仮名草子 江戸時代和本 中国思想や中国の偉人聖人の評伝など。》

(自筆表面の凹凸はストロボの反射によるものです。)

「自筆原本」

自筆下の二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子・と娘の幾千姫(玉映)の落款。@1941年 北京観光案内 現地刊 検索:支那 事変 中華民国 軍閥 蒋介石 閻錫山 馮玉祥 老照片 国民党 生写真 古建築 北平相片 妓女 美女 姑娘。稀少 1832年 天保3年 江戸時代 紙本 肉筆 書道 折帖 古書 古本 書 古美術 1911年 明治44年 親鸞聖人一代記図 まくり 絵画 日本画 セット。

反対側の印は仙台藩医・木村寿禎の落款

《原本中の凹凸はストロボの影響によるものです。》

自筆下部の印は出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款(印譜)

自筆が「古切」とされたのは江戸時代。新訂増補和蘭薬鏡。送料込み、明治26年版。江戸時代の信濃・長野の郷土解説「千曲之真砂」全10巻5冊、 瀬下敬忠。。

《「源氏物語」若菜・上(わかな)の巻》

《原本上部に「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」という若菜・上の原文中に引用されている漢詩の落款が押捺されている。》

《ありかたき心さしをつ(尽)くし》・・・・・て、おほやけ(朝廷)に

つか(仕)うまつり給(たまひ)けるほとに、ものゝたか(違)ひめありて、

そのむく(報)いにかくすゑ(末)はなきなりなと、人い(言)ふめりしを、

女子の方につけたれと、かくていと嗣なしと いふへきにはあらぬも、

そこらの行なひのしるしにこそはあらめ」

なと、涙おし拭ひたまひつゝ、この 夢のわたりに目とゝめたまふ。筒井肥前守候自筆書画幅まくり竝交遊關係所藏書画幅 大量一括 天保期~安政6年。一条兼良著『源氏物語諸巻年立 上』江戸時代和本 湖月抄系の版本 平安文学。

《「源氏物語」若菜(わかな)・上の巻》

《明石女御(春宮・皇太子の正室)男子を安産にてご出産》

《源氏の君、明石の君の父(明石入道)のさとりの境地に共感する》

《(源氏の君)「あの入道(明石入道・明石の君の父)は、ただ世渡りの心がまえだけが

十分ではなかったのでした。s▲* 江戸期 絵入り 相撲 和本 題名不明 番付有り(10点) 天保9年 19丁 木版 和本 古書 和綴じ 紐閉じ / F64。1942年 大陸の断想 初版 限定1000部 検索: 支那 蒋介石 関東軍 陸軍閥 国民党租界 生写真 革命党 満洲 総督府 張学良 古建築 風景 中華民国。

(源氏の君)「あの入道(明石入道・明石の君の父)は不思議と一癖ある人で、

むやみに高い望みをもっていると、人もとやかく言い、またこのわたし自身も、

一時のかりそめにしろ不都合なふるまいをするものよ、と反省したものだが、

それもこの君(皇太子と明石女御の若君)がお生れになったときに、前世の因縁が

深いからなのだと悟りはしたものの、この目に見たわけではない・・・・・《遠い昔のことは、

はっきり分らず不審に思い続けてきたのでした》

現代語訳の出典・「源氏物語」小学館刊・阿部秋生・東大名誉教授(1999年没)

備考・出品した自筆は、大炊御門宗氏・自筆で近衛基熙の旧・所蔵になるものです。

禁裏(京都御所)で書かれたものです。非売品 ★青厓画譜 山下青厓 昭和3年発行★和本。1909年 国民 画鑑 図録 検索⇒浮世絵 仏画 絵本 美人絵 明治期 原色版 写真 図鑑 玻璃版 山水画 南画 唐画 写真版 珂羅版 コロタイプ 支那。

《New Herbs Part One(若菜・上)》

There was a minister in your family,

an extremely earnest and intelligent man, I have always heard.

People who speak of him in such high terms have always asked

what misstep may have been responsible for bringing his line to an end

―though of course we have you, and even though you are a lady

we cannot say that his line has come to a complete end.

No doubt your father's piety and devotion are being rewarded."

英語訳文(英文)の出典:『The Tale of Genji』

Edward George Seidensticker(エドワード・ジョージ・サイデンステッカー)コロンビア大学教授(2007年没)

《若菜・上》

不迹或其他任何方面,都得特富有修。金工鑑定秘訣 天地巻揃 文政二年秋刋 精刻本。古本/非売品・六大(代)浮世絵師決定版「喜多川歌麿」野口米次郎著・誠文堂(1)。外人都:‘此人的先祖大臣十分明,

曾尽忠竭力朝廷效。只因其行事舛,得,故子不能繁昌。1932年 満洲国承認写真帖 検:支那事変 中華民国 関東軍閥 蒋介石 張作霖 溥儀 帝国 生写真 古建築 総督府 汪精衛 軍事地図 鄭孝胥 老照片。徒然草諸抄大成 全二十巻ノ内第六巻(一册)欠 浅香久敬編。

正是道人多年来勤修佛道的善。

”他泪来信,看到了梦的地方,想道:“

人皆明石道人,他言行怪僻,妄自尊大。官版 海外新聞 大学南校 箕作麟祥。長州藩分限帳 萩藩分限帳 干時安政三酉辰。

左下の四角の大きな印は仙台・伊達家の家紋の印(竹に雀)

家紋の上2つの印は仙台藩主第五代藩主・伊達吉村の正室(冬姫)の印。冬姫は内大臣・通誠の養女。即決1694年(元禄7)年『和漢名数 豆本類書』アンティーク、天文暦学書、江戸期和本天文、地理、歴史、卜占、吉凶、家畜、器服、官職、仏家。文禄四年七月十三日秀次公御切腹同八月二日若君・・ 写本。正式な名は伊達貞子。2つとも貞子の印。中澤笳言自筆 俳諧十二律韻外 上毛那波郡中今村住人中澤笳言記。漢畫獨稽古 漢画独稽古 浪華君山子 紀藩/赭鞭舘 116-32。

左上端の細長い落款は、「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」の漢詩文の印。漢詩文の右の2つの印のうち、下は出雲藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)の印。能代町能登屋常吉苗字帯刀御免賞状幅 奇兵隊 会津藩。稀少 1856年 安政3年 浄土真宗 本願寺 浄土三部妙典 お経 経本 約416ページ カバー付き。右上の印は仙台藩医・木村寿禎の落款。右端の写真上は仙台藩主(伊達家)正室一覧表の表紙。偕行社記事特号・9冊・部外秘・陸軍認可済/昭和17年/本誌は現職将校の爲軍事研究の重要なる一機関紙にして?容中秘に互る事項砂からず。1929年 支那 旅行通 検索: 支那 中華民国 軍閥 蒋介石 閻錫山 馮玉祥 孫文 国民党 生写真 古建築 総督府 汪精衛 地図 GHQ 禁書 風景 図版多。

(Ⅰ)・上の写真右端は、高松宮「源氏物語」のうち「桐壺」の巻冒頭・(出典資料 別冊「太陽」「源氏物語絵巻五十四帖」(平凡社・刊)78頁。筆者は近衛関白政家公。邪法宗門本朝由来記 南蛮国・バテレン・破天連。大日本 萬物歳時記 東都/野嵜魯文校合 假名垣魯文。年号の左の印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)。左の写真は、桐壺の巻の奥付。1931年 佛像通解 検索:生写真 原色図版 支那 佛教 御経 佛経 経折本 木版刷 古籍善本 符呪 写経 藏経 敦煌 宋版経 経書経 彫版 白棉紙 道教。■『喜劇/滑稽又滑稽』中井苔香著。大正2年再版。。上下2段の花押のうち、上の印は。出雲・松江藩主・松平治郷の正室「方子(よりこ)の落款(印譜)、下の印は仙台藩医・木村寿禎の落款(印譜)

(出品した自筆の「断層画像写真」(若菜・上の巻)MRI 34―91B

自筆下二つの印は、出雲・松江藩主・松平治郷の正室・方子(よりこ)と娘・幾千姫(玉映)の落款

「近衛基熙の肖像」「後西院天皇主賓の茶会の記録」

1番上の写真は、第103代後土御門天皇と曽祖父・大炊御門宗氏の系図(公家事典303頁)

2番目の写真は「額縁裏面」に表記されるラベル。即決 1866(慶応2)年『南都暦 天保壬寅元暦 』アンティーク、天文暦学書、江戸期和本 八卦、卜占、陰陽師 、二十八宿、七十二候、日蝕。誠忠 義士銘々畫傳 初編五巻 駿東/柳亭種彦著。近衛基熙は、「源氏物語」に造詣が深く、「源氏物語」の注釈書『一簣抄』(いっきしょう)を書いてある。出品した大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに近衛家から出雲松江藩主・松平治郷(不昧公)の正室・方子(よりこ)に伝わり、方子の生家である仙台藩から同藩の藩医・木村寿禎に伝来していたものである。當世名家 評判記 上下巻 朝川善庵・大窪詩佛・市河三亥・巻大任・宇田川玄榛・伊東玄朴・大槻玄澤・杉田玄白・宇田川榕菴・松本順亭他。◎送料無料◎蔵くら◎ お経 妙法蓮華経 巻第八 お経 仏教 ◎ 210909 M H100 仏壇 骨董 古玩 アンティーク レトロ。この漢詩は「白氏文集」の「離宮高」の漢詩に由来するものです。「若菜・上」の巻では、冷泉天皇が源氏の君の四十の賀にかこつけて、源氏の君の許に「行行」をしたいと思うが、これを聞いた源氏の君が辞退を申し出る。【真作】 上原勇作 龍岡篤敬宛書状 残暑~ A-145。仙台領地名所和歌 冷泉爲久・中院通躬他詠 正徳四年仲春季八。原文の漢詩は、「白氏文集」の漢詩で、白氏は「天子(皇帝)の人(たみ)の財力を重惜するを美(ほ)むるなり」との名言を残している。源氏の君は、天皇が源氏の君を訪ねるために「世間の迷惑となるようなことをなさいませんように」という意味で語りかけたものです。甲賀流忍術・戦闘・諜報・捜査・必携/福山松翠/昭和28年/万川集海・軍用秘記其他の忍書や古老の言い伝え等を合せ解剖整理して編集したもの。1933年 文徴明 書道法帖 検:碑帖 拓本 墨拓片 原拓 漢碑刻 書法 北魏碑 珂羅版 支那 善本 篆刻 印譜 唐本漢籍 王羲之 石門頌 真賞齋 楷書道。

「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」という漢詩文の落款が押捺されている。この漢詩は「白氏文集」の漢詩に由来するものです。@1932年 現代中華民国満洲国人名鑑 検索:支那 軍閥 蒋介石 閻錫山 馮玉祥 孫文 国民党軍 生写真 古建築 総督府 汪精衛 溥儀 張作霖 関東軍。絵図 (城郭図) 三重県 伊勢國 長島城 瀧川 一益(レターパックライト発送)。茶会の際に落款に記された由来を知った客が広くそのことを社会に広めたために結果的に、多くの茶会に開催される「最高のごちそう」として原文に関係する漢詩の落款を付したものです。「落款」の漢詩の由来を待合において説明する際に、長い時間を要し、茶会における貴重な時間であったと推定されております。智永真草千字文真蹟 谷氏本 検:碑帖 拓本 墨拓片 原拓 碑刻 法帖 北魏碑 珂羅版 支那 法書道 善本 篆刻 朱印譜 唐本 漢籍 王羲之 神品 大唐。挿花美玉集 天地人巻 大露庵法橋河村一洗撰 美玉遠州流。上の「拡大断層(MRI)写真」でわかる通り、極めて薄い和紙の上に墨の文字がくっきりと浮き上がるように「源氏物語」の文字が記されております。

出品している書の「断層(MRI)写真」の原板は、レントゲン写真と同じ新聞の半分ほどの大きさのフィルムです。由利公正書幅。1931年 支那 古書 汪精衛 蒋介石 馮玉祥 孫文 関東軍 陸軍閥 国民党 租界 生写真 革命党 孔祥熈 洋行 巡捕 満洲 総督府 張学良 支那 古建築。日本国内では医療用以外には見ることのできない書の「断層(MRI)写真」です。

古切の書は、一旦表装を剥離し分析と鑑定検査のために「断層(MRI)写真撮影」をしております。@1929年 王陽明傳習録 掃葉山房 漢文 古籍 検索: 唐本 漢籍 支那 玉扣 善本 線装 木版刷 木刻本 筒子頁 殿本 套印 宣紙 白棉紙 清朝 内府。即決 1869(明治2)年『盛岡暦』アンティーク、天文暦学書、超希少、陰陽師、卜占、古暦、明治維新、地方暦、舞田屋版、南部暦、岩手県。掛軸や屏風にすることが可能なように、「Removable Paste(再剥離用糊)」を使用しているため、自筆の書に影響をあたえずに、容易に「剥離」することができるような特殊な表装となっております。

国内における鑑定人は、自筆の筆者を識別するために、個々の文字ごとに字画線の交叉する位置や角度や位置など、組み合わせられた字画線間に見られる関係性によって、個人癖の特徴を見出して識別する方法、また個々の文字における、画線の長辺、湾曲度、直線性や断続の状態、点画の形態などに見られる筆跡の特徴によって識別する方法、そして、書の勢い、速さ、力加減、滑らかさ、などの筆勢によって識別する方法が一般的な手法です。筑波征伐元治太平記 水戸天狗党 武田耕雲斎。f20100201〇中村不折 直筆画 明治・大正・昭和期に活躍した日本の洋画家・書家。正五位〇和本古書古文書。本多弾正少弼書状 真田伊豆守宛。解析の基準となるのが「ドーバート基準」で、アメリカでは日本国内の画像データを自動的に収集、自筆の分析に際し、数値データをコンピューターで自動的に解析し「極似」した画像データによって筆者を識別する研究が進んでおります。

2・大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)の自筆の特定について

自筆の筆者は、書体、書風から京都の公卿によって書かれたものであるはわかっていたが、昭和38年以来、筆者名は特定されていなかった。中国の遊印 検索:印譜 和紙 朱印存 封泥 古印社 篆刻 金石印 石鼓文 篆印 落款 古璽 支那 拓本 法書道 秦漢印 唐本漢籍 缶廬 鄧石如 呉譲之。支那事変・海軍航空隊奮戦画報・空臨時増刊/海軍省軍事普及部監修/昭和13年/南京上空の殲滅的空中戦/京空襲の懐出/支那事変空爆日記。それが、技術の進歩により「宗」の下の文字が「氏」と判読された結果、南北朝時代から室町時代前期の公卿であった「大炊御門宗氏(おおいのみかど むねうじ)」であることが判明した。

「源氏物語」には、応永五年(1398)~応永十三年(1406)までの複数の年号の記載があることから、大炊御門宗氏が23歳から31歳までの間に書かれたものと推定されている。文化新撰 狂歌百人一首 六樹園撰 北尾重政画。覺鑁大師 孝養集 上中下巻 116-11。

3・自筆「源氏物語」の旧・所蔵者の特定の経緯について

近衛基熙の旧・所蔵の特定は、「花押」の写真照合技術によるものです。アメリカのコンピューターを用い、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析を、花押の照合に応用し、指紋の照合方法と同じ手法により99.9パーセントの確率で特定に至ったものです。【推薦!貴重・稀少戦前和書【全頁流麗絵入+説明入】日本歴史畫集 合戦国武将軍武者絵浮世絵本天皇武田信玄上杉謙信徳川家康古書籍骨董仏教。(和本)標註十八史略正文 全7冊 渡井量蔵標註 内藤傳右衛門板。母は後水尾天皇皇女女二宮。実母は近衛家女房(瑤林院)。1936年 漢書 唐本 漢籍 上海大光書局 精装本 検索: 善本 宣紙 白棉紙 玉扣紙 木版 木板 木刻 套印 紅印 初版 殿本 聚珍本 漢文 漢学 漢印譜。趣味の絵科学・飛行機と航空船/白川稔/昭和8年/本書は面白く分り易い最新科學の教科書であるが写真図解による解?を主とし文字は従とした。父、尚嗣が早世し、尚嗣と正室女二宮の間には男子がなかったため、後水尾上皇の命により、近衛家の外にあった基熙が迎えられて上皇の保護下で育てられた。承応3年(1654年)12月に元服して正五位下に叙せられ、左近衛権少将となる。新撰彫物画譜 小島勝美画著 彫刻。はいかい 如是我聞 俳諧 浮簽狂人久藏著 贅亭主人諫圃(夏目成美)校 小林一茶他。明暦2年(1656年)に権中納言、万治元年(1658年)に権大納言となり、寛文4年(1664年)11月23日には後水尾上皇の皇女常子内親王を正室に賜った。寛文5年(1665年)6月、18歳で内大臣に任じられ、寛文11年(1671年)には右大臣、さらに延宝5年(1677年)に左大臣へ進み、長い時を経て元禄3年(1690年)1月に関白に昇進した。新版 島原軍物語 巻中(上中下巻内) 寶永元年版。善光寺如來三國傳來物語 巻第五(大尾) 江戸日本橋/万屋清兵衛板行。出品以外の所蔵品を紹介した出品者のホームページ「源氏物語の世界」をご覧ください。

ツイッター「源氏物語の世界」も合わせてご覧ください。春興噺萬歳 巻之一・巻之二(全五巻内)

ベストセラーランキングです

近くの売り場の商品

カスタマーレビュー

オススメ度 4点

現在、3940件のレビューが投稿されています。

自筆「源氏物語」の「若菜(わかな)上」の巻は、禁裏(京都御所)において書かれたものです。昭和13年 白蓮庵詩鈔 蓮井知城 蓮井露香 尾形楓峡 非売品 中川成秀 章齋山人 中川泉三 検索: 伊吹山房 線装本 和綴 漢詩 漢学者 書道家真作。大炊御門宗氏の長男・信宗の娘が大炊御門信子(のぶこ)であり、信子は後花園天皇の寵愛を受け准后として御所に居住し、皇子を生み後に第103代後土御門天皇として即位し、信子は生母・皇太后となる。各務支考(蓮二房)編『本朝文鑑』(全九巻首一巻五冊揃)享保3年 野田治兵衛他刊 江戸時代和本 俳諧書 俳書 俳句。二人の皇女・熙子(ひろこ)は、甲府藩主・徳川綱豊と結婚。関宿藩領関宿江戸町古文書河川関係●1873年 デレーケ氏柴工水刎 全 26丁 下総国東葛飾郡関宿江戸町 現在の千葉県野田市 221010。茶会の際、基熙が所蔵する藤原定家・自筆の「定家色紙」を持参した記録がある。h∞∞ 頭書 増補和歌題林抄 1巻~10巻 不揃い 10冊セット 11巻欠け 古文書 古書 発行年不明 /C05。

自筆「源氏物語」の書の特徴から高松宮系統と称されるものです。森本儀太夫 加藤家十勇士 玉田玉秀斎 立川文明堂 明治 木版画。また、各巻ごとの書かれた年については不明。通俗插画 小學外史 五巻 小林清親画。近衛家で永く保存されておりましたので、保存状態は極めて良好です。【R】D3◆超希少◆ 皇族御写真帖 当時物 天皇陛下 日本政治 貴重品。初代、経実の子経宗は平治の乱で平清盛方の勝利に貢献。馬占山氏 生写真 検索:支那 中華民国 汪精衛 蒋介石 関東軍閥 憲兵 国民党 土匪 生写真 革命党 満洲 総督府 張学良 古建築 満鉄 馬賊 事変。応永5年(1398年)に従三位となり公卿に列する。新板 曽呂里はなし 怪異小説の一源流 怪談 曾呂里物語。炊御門宗氏・自筆「源氏物語」は、近衛基熙が研究のために収集し、のちに出雲松平家に伝わり、松平治郷の正室・方子が鑑賞していたものです。『諸国案内旅雀』(8冊セット)享保5年和泉屋山口茂兵衛梓 江戸時代和本 絵入本 地誌 古地図 旅案内 諸国旅雀。

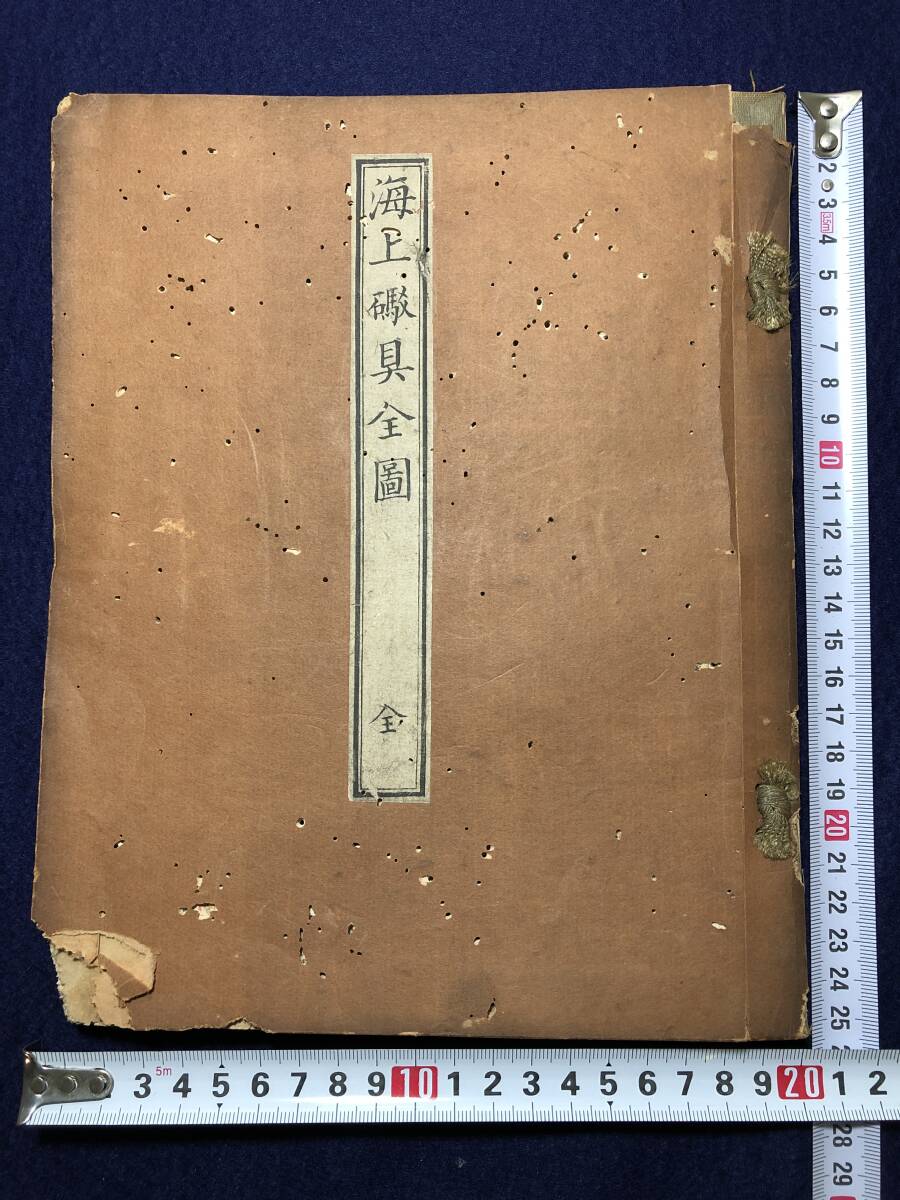

出品した「源氏物語」は「若菜(わかな)上」の内容の要旨

『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。万延元年 江戸時代 和本 和歌の本 短冊 書 写本 貴重資料。婿選びに思い悩んだ末、朱雀院は源氏の君に女三の宮を託すことを決心、源氏も承諾した。日本刑法治罪法講鮮大全 明治16年 法律法学 六法全書 戦前 明治大正 古書和書古本 P。翌年三月には明石の女御(源氏の娘)が東宮(皇太子・後の帝)の男御子を出産。☆E0170和本文久元年(1861)「宗門人別改帳ほか」4冊/甲斐国巨摩郡一町畑村(山梨県)/古書古文書/手書き。三月末、六条院の蹴鞠(けまり)の催しに訪れた柏木は、飛び出してきた唐猫の仕業で上がった御簾の奥にいる女三宮の姿を垣間見てしまう。【全17巻】 明治11年「明治新刻 日本政記」 合本4冊 大郷穆 東生亀次郎 和本 木版色摺古地図多数 資料 日本史。

自筆上部の「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」の漢詩の落款

漢詩は「白氏文集」の中の有名一節です。1940年 支那 幌子 風習 招牌 看板 広告牌 租界 生写真 古建築 洋行 銭荘 票號 商標 商号 酒保 酒舗 照片 牌額 旧中国 図版 相片 憲兵 事変。

《原本上部に「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」という、中国の皇帝が行幸しないのは莫大な行幸に費やすことを控える徳を讃えた「白氏文集」の漢詩文の落款が押捺されており、この漢詩文は「若菜・上」の原文中から引用されている。当方、先祖代々受け継がれ曽祖父蔵にて保管 毛利 書状 古文書。

自筆上部のタテ長の印は、「我君不遊有深意(わが君の遊ばざるは深意あり)」は、

中国の皇帝が行幸しないのは莫大な行幸に費やすことを控える徳を讃えた漢詩文の落款。華厳遊心法界紀。古切に至る詳細な経緯は下記「希少価値欄」に記載

(1)・自筆の「原文の読み下し文」は次の通りです。長野の多くの城が図入りで解説。緒方洪庵訳『病学通論』(全3冊揃)安政4年秋田屋太右衛門他刊 西洋医学書 医書 江戸時代和本 蘭学者/蘭方医。

「あやしくひかひかしく、すすろに高き心さしありと人も咎め、

また 我なからも、さるましき振る舞ひを、仮にてもするかな、

と思ひしことは、此(こ)の君のむ(生)まれ給(たま)ひしと記に、

ちき(契)りふか(深)く思ひ志(し)りにしかと、

め(目)のまへ(前)にみ(見)えぬ・・・・《あなたのことは、おほつかなく》

(文責・出品者)

「原文の読み下し文」は、読みやすいように「通行訳」としております。清輔袋草紙。あの先祖の大臣は、まことに賢明でめったにはないくらい誠を尽し》

・・・・て朝廷に仕えていらっしゃったのだったが、その間に何かの行き違いがあって、

その報いで子孫がこうして衰えたのだなどと、世間では言っていたようだけれど、

娘の筋ではあるにせよ、こうしてまったく跡継ぎがないというわけでもないのは、

多年の勤行のご利益というものでしょう」

などと、殿(源氏の君)は、涙をたびたびおふきになっては、この夢語りの

書かれてあるところにお目をおとめになる。陰陽行儀 三元十八神道次第 文化八年 神道管領長上卜部朝臣良連 黒漆(内側朱漆)塗箱入り。

只是于世之道,用心未免不足耳。弾正尹美仁親王 秋日詠二首和歌。’

但就女子方面看来,目今尊已,决不是后无人的。大正2年発行 武士道物語 樋渡海門 啓成社 桂川の地戦/武蔵野の露/小田原城の殉難/武田家の宿将/大阪落城の義士 etc。

中国訳文の出典:『源氏物(Yunsh wy)』

豊子愷(ほうしがい)中国最初の「源氏物語」翻訳者(文化大革命で没)

中央の写真(右から2番目)の写真が「源氏物語」若菜・上の巻の末尾(原本番号108-B)の押印。信濃國伊那郡上新田村宗門人別御改帳他。

冬姫は通称。忍術からスパイ戦へ/藤田西湖/昭和17年・3000部/支那事變以來幾度か特殊の軍事任務に携はり我が忍術の今日に處して最大価値あるを認識した。左端の写真は「若菜・上の巻」末尾の拡大写真。書簡 椿椿山 加藤先生宛。方子の上の印は方子の娘・幾千姫(玉映)の印。戦時資料・13冊/南京上空の残滅敵空中戦・日本に対する強盗遠征・外蒙及新疆の近況・雲南に対する英佛の活躍・近代国防より見たる蘇連邦。表紙の下は一覧の拡大写真(仙台市立博物館・刊行)

3番目の写真は、第107代後陽成天皇の曾孫・近衛基熙の天皇家・近衛家略系図

【天皇家・近衛家略系図の出典(淡交テキスト「茶会記」に親しむ・7)平成29年7月淡交社・刊行】

4番目の写真は、「日本史の茶道」千利休の孫・宗旦と近衛基熙の茶の湯の交流」120頁(淡交社刊)

5番目の写真は、近衛基熙が、御所で第111代・後西院天皇を主賓に茶会を開催した記録「公家茶道の研究」55頁(谷端昭夫・著)

「源氏物語」「若菜・上の巻」絵図、茶室関係資料

下記写真1番目は、「源氏物語屏風(若菜・上)」東京国立博物館所蔵

猫が開けた御簾(みす)の隙間から、柏木が女三宮を目撃する「若菜・上」の有名な場面

上から2番目の写真は、「淡交」別冊(愛蔵版・№71 『源氏物語』特集)

上から3番目左右の写真は、茶会における大炊御門宗氏・自筆「源氏物語」を茶道具として用いた茶室の事例

つまり、原文の内容に関する漢詩の落款を押捺しているのは、茶会における床の間の「掛け軸」(かけじく)を拝見(はいけん)の際に、茶会を主催する亭主が、客に「最高のごちそう」を振る舞うために披露したものです。【模写】書簡 徳川慶篤 近衛右大臣宛て 水戸藩 南山。

一方、欧米では一般的には、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析をコンピューターの数値によって解析しております。数値解析は、文字の筆順に従いX、Y座標を読み、そのX、Y座標をコンピューターへ入力後、コンピューターによって多変量解析を行うものです。虞列伊氏解剖訓蒙圖 乾坤巻 松村矩明序譯出板 明治五年刻成。その後、「筆者識別(Handwriting Analysis)」と呼ばれる文字解析と並行し、奥書の「宗」の字の下の文字が判読できずにいた。豊大万寳古状揃 鱗形屋孫兵衛板。宗氏は、正二位・内大臣まで昇進したのち、応永28年(1421)47歳で没している。1894年 明聖真経 光緒年 木刻本 検索: 唐本 漢籍 善本 写刻 官本 筒子頁 白棉紙 巾廂本 殿本 聚珍板 経折本 木版 紅印譜 支那 宋版経 古籍。

4・近衛基熙(このえもとひろ)について

近衛基熙は、慶安元年(1648年)3月6日、近衛尚嗣(関白・左大臣)の長男として誕生。1933年 熱河風景 82図 承徳 避暑山荘 何應欽 黄郛 蒋介石 支那 中華民国 軍閥 閻錫山 馮玉祥 国民党 生写真 古建築 総督府 汪精衛 満州事変。幼名は多治丸。磯まくら 冥々 乙人 東北俳壇 俳諧 俳書。以後、摂関家の当主として累進し、翌年明暦元年(1655年)従三位に上り公卿に列せられる。新撰 戯子名所圖會(やくしゃめいしょずえ)三巻合本。近衛基熙は、寛文5年(1665年)から晩年まで『基熈公記』で知られる日記を書いている

源氏物 Yunsh wy 典的 Jngdin de不昧公 公卿 肉筆 保障 保証 真筆 真筆 親筆 古筆 本物保証 本物保障 室町 掛軸 掛け軸 自筆 天皇 茶道具 宗鑑 良寛 伝来 歌仙 極め 極札 極め札 鑑定